2021. 1. 23. 11:20ㆍ동그린/그래서 무얼

1978년부터 42년간 550권을 출간한 '문지 시인선'에서 지난 12월 '디자인 페스티벌'을 진행했고, 내가 좋아하는 '한강' 시인(사실 그녀는 소설가로 훨씬 더 잘 알려져 있다. 여덟 권의 소설 단행본을 출간한 후에야 첫 시집이 나왔기 때문)의 『서랍에 저녁을 넣어 두었다』가 한정판으로 다시 나왔다. 위 시집을 포함하여 '최승자' 시인의 『이 시대의 사랑』, '허수경' 시인의 『혼자 가는 먼 집』, '이제니' 시인의 『그리하여 흘려 쓴 것들』 등 총 4권에 대한 작업이 이루어졌는데, 문지사는 타이포그래피와 종이의 뚜렷한 물성을 총체적으로 결합해냈다고 설명했다. 개인적으로는 '이제니' 시인의 책이 가장 이색적이었다.

내부 디자인의 경우 기존 시집의 출판 당시 모습을 빌려 와 약간의 변형을 취했는데, 같은 작품이어도 구성에 따라 또 다르게 읽힌다는 점이 상당히 재미있게 다가왔다. 포스팅 페이지 안내는 기존 시집의 페이지에 맞추어 기재하도록 하겠다.

어떤 저녁은 투명했다.

(어떤 새벽이 그런 것처럼)

불꽃 속에

둥근 적막이 있었다.

2013년 11월

한 강

1부 새벽에 들은 노래

어느 늦은 저녁 나는 / 새벽에 들은 노래 / 심장이라는 사물 / 마크 로스코와 나

마크 로스코와 나 2 / 휠체어 댄스 / 새벽에 들은 노래 2 / 새벽에 들은 노래 3

저녁의 대화 / 서커스의 여자 / 파란 돌 / 눈물이 찾아올 때 내 몸은 텅 빈 항아리가 되지

이천오년 오월 삼십일, 제주의 봄바다는 햇빛이 반. 물고기 비늘 같은 바람은 소금기를 힘차게 내 몸에 끼얹으며, 이제부터 네 삶은 덤이라고

2부 해부극장

조용한 날들 / 심장이라는 사물 / 해부극장 / 해부극장 2

피 흐르는 눈 / 피 흐르는 눈 2 / 피 흐르는 눈 3 / 피 흐르는 눈 4

저녁의 소묘 / 조용한 날들 2 / 저녁의 소묘 2 / 저녁의 소묘 3

3부 저녁 잎사귀

여름날은 간다 / 저녁 잎사귀 / 효에게. 2002. 겨울 / 괜찮아 / 자화상. 2000. 겨울

회복기의 노래 / 그때 / 다시, 회복기의 노래. 2008 / 심장이라는 사물 2

저녁의 소묘 4 / 몇 개의 이야기 6 / 몇 개의 이야기 12 / 날개

4부 거울 저편의 겨울

거울 저편의 겨울 / 거울 저편의 겨울 2 / 거울 저편의 겨울 3 / 거울 저편의 겨울 4

거울 저편의 겨울 5 / 거울 저편의 겨울 6 / 거울 저편의 겨울 7 / 거울 저편의 겨울 8

거울 저편의 겨울 9 / 거울 저편의 겨울 10 / 거울 저편의 겨울 11 / 거울 저편의 겨울 12

5부 캄캄한 불빛의 집

캄캄한 불빛의 집 / 첫새벽 / 회상 / 무제 / 어느 날, 나의 살은

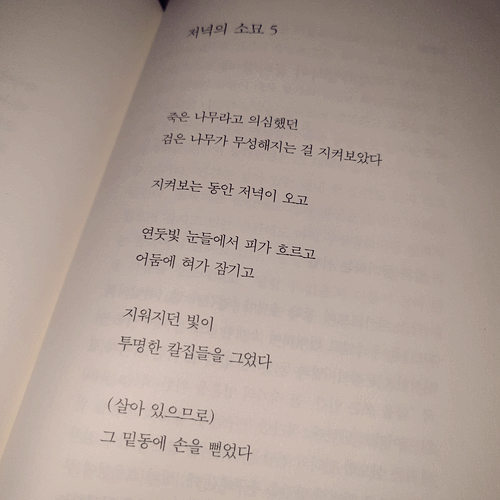

오이도 / 서시 / 유월 / 서울의 겨울 12 / 저녁의 소묘 5

작품해설

조연정, 개기일식이 끝나갈 때

'한강' 시인의 작품들은 꽤나 담백하고 깔끔하게 떨어진다. 오랜 정제를 거친 단어가 종이에 놓이는 것 같다. 또한 '시인의 말'과 마찬가지로 작품 곳곳에 괄호가 등장하는데 그것들의 의미에 대해서 골몰해보는 것도 『서랍을 저녁에 넣어 두었다』를 읽는 큰 재미가 될 것이다.

수록된 작품들 중 단연 으뜸이라 말하고 싶은 시는 바로 「회복기의 노래」이다. 사진에 쏙 담길 만큼 분량도 짧다. 살아가다 의식이 불투명해질 때 위 시를 읊으며 정신 차렸던 적이 3번 정도 있는데, 그때마다 무위해지는 감정들이 너무도 예쁘게 느껴졌다. 힘을 잃으며 얻을 수 있는 아름다운 아름다움들.

「회복기의 노래」 다음으로 오랫동안 간직했었던 「몇 개의 이야기 6」. 고유 스타일에서 살짝 벗어나 색다른 매력을 느낄 수 있다. 『서랍에 저녁을 넣어 두었다』는 '추위'와 '겨울'에 대한 묘사가 주를 이루는데 위 작품도 그런 이미지가 상당히 강하다.

4부는 '거울 저편의 겨울'이라는 제목을 공유하는 각각의 시 12편으로 구성되어 있다. 이것들이 연작의 성격을 띠는지 아닌지는 확신할 수 없는데 다만 내가 말할 수 있는 것은 갈수록 시인이 내면을 피력하고자 한다는 점과 그래서 표현들이 더 혹독하게 읽힌다는 점이다.

「서시」는 '운명'에 대해 많은 생각을 안겨 준다. 생이 이따금 위태롭다고 느껴질 때면 이것이 '운명'인가 가늠해 보게 된다. 그러나 그것에 원망이 피어나지는 않았다. '한강' 시인도 크게 다르지 않은 것 같다. 작품의 마지막에서 그녀는 '움푹 파인 눈두덩과 콧날의 능선'을 따라, '어리고 지워진 그늘과 빛'을 오래도록 바라볼 거라고 한다.

시집의 대미를 장식하는 작품은 「저녁의 소묘 5」이다. 죽었다 여기던 나무가 다시금 무성해진다면 우리는 어떤 반응을 보이게 될까. 화자는 침묵 속에서 가만히 시간의 흐름을 주시하고 있다. 그러다, '밑동'에 손을 뻗는 행위로 의식을 표하는데 이는 아직 '살아있음'을 나누는 '동화'의 개념으로 해석된다. 결국 '죽은 나무'란 다른 것이 아닌 화자 스스로를 칭하는 말이 되기도 한다. 우리는 화자가 제시하는 영혼의 살핌 속에서 의연한 마음가짐을 배울 수 있다.

한강, 서랍에 저녁을 넣어 두었다, 문학과지성사, 2013

'동그린 > 그래서 무얼' 카테고리의 다른 글

| 김하늘 『샴토마토』 (1) | 2021.01.10 |

|---|---|

| 황인찬 『구관조 씻기기』 (1) | 2021.01.02 |