2021. 1. 10. 07:36ㆍ동그린/그래서 무얼

대학 시절 도서관에서, (내가 유일하게 토마토를 먹지 못해서) 유독 눈에 띄었던 시집 『샴토마토』. 당시 잘 알지 못했던 파란 시선과 한 번도 들어본 적 없던 시인 '김하늘'. 성별을 알 수 없는 기묘한 문장들 속에서 어찌 된 영문인지 퇴폐미가 과즙처럼 뚝뚝 묻어나길래, 나는 그 자리에서 몇 시간 동안 읽었었다. 이후 곧장 모바일로 주문까지. 이건 꼭 내 서재에 꽂혀 있어야만 해 하며. 내가 진정 쓰려고 했던 건 이런 게 아니었을까. 언젠가 퇴폐적이라는 말을 참 사랑했는데.

이따금 『샴토마토』를 읽으면 나는 여전히 그런 생각에 잠기곤 한다. 우연이라고 하기엔 그날은 내게 너무 강렬히 배어 있다. 이제는 인스타그램으로 안부도 건넬 수 있는 사이. 뭐랄까 나를 대변해 주는 듯한 기분 좋은 착각과 이야기 속에서 언제나 감사할 따름이다. 앞으로도 한걸음 한걸음 나아가시어 최근 흔적이 담긴 따끈한 시집을 출간했으면 좋겠다. 몇 권씩 사서 소장할 의향이 있으니 말이다. 지난 12월 아침달 출판사의 『그대 고양이는 다정할게요』에 반려묘에 관한 짧은 산문 1편과 시 2편이 실리긴 했어도, 나는 애독자로서 더 더 더 더 더 갈구할 테다.

마치 그것이 생래적인 것처럼,

다만

쓴다

2016년

김하늘

제1부

블랙커프스홀 / 레쩨로의 밤 / 바나나 실루엣 / 너는 없고 네 분위기만 남았어 / 버진 로드

자궁폭력 / 나는 늘 아파 / 플로럴 폼이 녹는 시간 / 늪, 야상(夜商) / Oh, My Zahir!

상실의 시대 / 붉은 그림자들 / 샴토마토 / 데칼코마니 / 세기말의 연인들에게 / 지상의 방 한 칸

제2부

8분의 12박자 / Y군의 픽션들 / 소멸하는 여름 / XoxO / 맨발……자국 /

달팽이좌 / 세이렌 / Bad Bed / 살구눈물 / 안단티노 / 최후의 징벌

일회용 연애 / 블루 넌 / 12월 21일 49초 / 10분 전의 나 / 북극의 사생아

제3부

레몬증후군 / 나비, 숨 / 나비’향 / 사과나무독나비 / 북극나비 / 작별 / 윈도우블라인즈 303호

37.2° L’aube / 야행성 / 네 개의 유방이 있는 무대 / 다시 태어나면 심해어가 되고 싶어

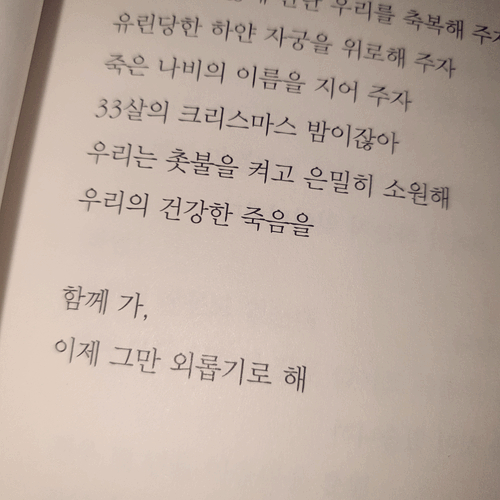

장마 / 국외자 / Le pedicure / 33살의 크리스마스 / 게이샤, 꽃 / 춘우(春憂)

해설

전소영 지독하고 유려한 낙서

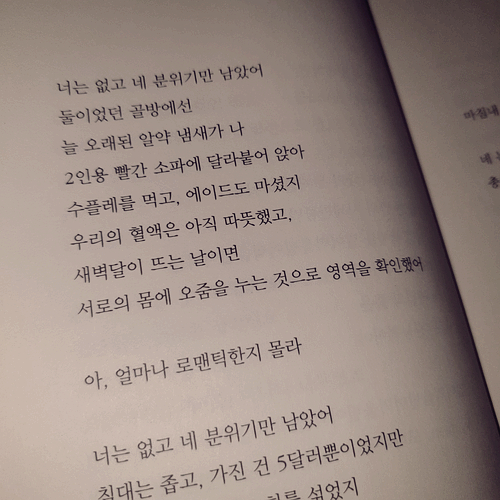

제목부터 나의 눈을 사로잡던 「너는 없고 네 분위기만 남았어」. 바르지 못한 시어들이 중구난방으로 흩어지는 게 아니라, '김하늘' 시인 고유의 영역에 정갈하게 놓인다. 그녀의 지휘하에 집결되는 건강하고 발칙한 쓰레기들. 이것이 시집 『샴토마토』에 대한 내 첫 감상이다.

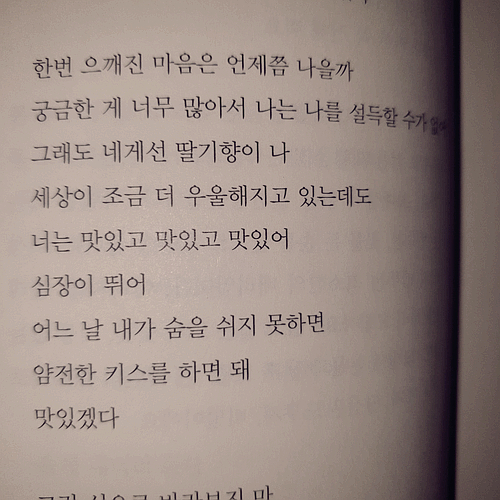

'김하늘' 시인의 작품은 상처로 가득하다. '으깨진 마음'과 '우울' 그리고 '키스'. 때로는 얼룩으로 때로는 무늬로도 보이는 오랜 자국들은 그녀가 그녀로밖에 증명될 수 없는 하나의 사유가 된다. 이런 문장은 인간을 얼마나 비틀어야 짜내야만 나오는 것일까.

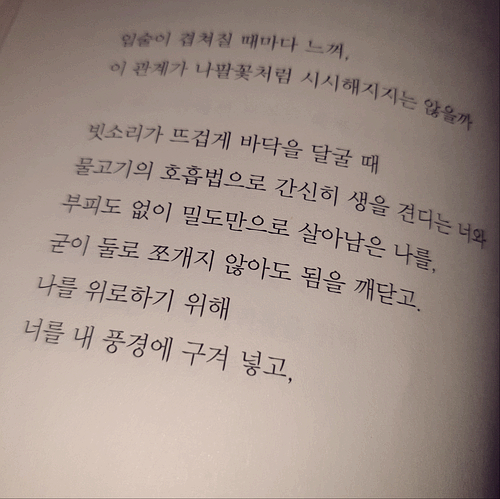

「데칼코마니」는 서로라는 관계가 빚어내는 불안과 혼돈이 강박적으로 드러난다. 화자는 아픈데 이토록 아름답다. 특히 '나를 위로하기 위해 / 너를 내 풍경에 구겨 넣고,'라는 구절이 인상적인데, 작품의 후반부 '메아리'와 '종말'을 다루는 구절과 대치되어 더욱 복합적인 이미지가 출력된다.

작품에서 'Y'는 한 명이거나 혹은 지금껏 화자를 지나온 수많은 인연들의 총체로도 읽힌다. 창작이라는 행위는 엄밀히 보았을 때 그 자체로 100% 픽션이지만 대개 경험을 기반으로 구축되곤 한다. 그런 관점에서 나는 「Y군의 픽션들」이 어디까지가 사실에 기우는지 궁금했다. 뭐, 전부 다 순수 창작일 수도 있지만. 그리고 마지막 연 '새벽의 도로를 질주하던 나의 맨발과 울울한 휘파람 소리'라는 표현이 너무 좋았다. 아주 특별한 표현은 아니지만 담백하면서도 선명히 그려진다. '김하늘' 시인은 주로 빠르게 치닫는 수사를 사용하는데, 그래서 더 간헐적으로 삽입되는 이런 표현에 힘이 실리기도 한다.

「북극의 사생아」에서 가장 오래 머물게 되는 부분은 '여기선 눈을 칭하는 말이 스무 개쯤 있어 / 얼마나 근사한 일이야'였는데 시인도 그것을 잘 알고 있었던 모양이다. 이목을 집중시키며 의미를 전달하려는, 극에 달한 행갈이란 이런 것이 분명하다. 한편, 몰랑하고 말랑한 전반부에 반해 3연 끝에서는'개새끼'가 등장하는데 이는 화자의 내면이 천천히 붕괴되고 있음을 드러내는 것으로 보인다.

『샴토마토』에서 손에 꼽을 정도로 보편적(?)인 제목 '장마'. 기분 탓인지 몰라도 「장마」 내 문장들은 비교적 덜 매니악한 느낌이다. 화자가 '너'도 결국 돌아올 거라 믿는 장면으로 작품이 마무리되는데 이것에 대한 확신은 딱히 없으며, 만약 그런다 해도 그 시기는 꽤나 먼 후일일 것이다.

몸 둘 바 모르겠는 적나라함과 욕망으로 꽉 들어찬 모습일지라도 화자는 기어코 동행을 말한다. 시집 한 권을 거뜬히 꿰뚫는 잔혹성과, 미학이란.

김하늘, 샴토마토, 파란, 2016

'동그린 > 그래서 무얼' 카테고리의 다른 글

| 한강 『서랍에 저녁을 넣어 두었다』 (1) | 2021.01.23 |

|---|---|

| 황인찬 『구관조 씻기기』 (1) | 2021.01.02 |